2025年10月22日下午,第三十二屆中國汽車工程學會年會暨展覽會開幕式暨全體大會在重慶科學會堂舉行,會上中國汽車工程學會理事長張進華正式發布了為中外汽車業所廣泛關注的《節能與新能源汽車路線圖3.0》(以下簡稱《路線圖3.0》)。

與2016年、2020年分別發布的《節能與新能源汽車技術路線圖1.0》和《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》相比,《路線圖3.0》從視角內容到研究框架,從細節指標到宏觀愿景,充滿鮮明的時代特色,秉承了前瞻性、系統性、科學性、繼承性、開放性、公益性的原則。

技術路線圖3.0以“1+5+26”為研究框架,同構“汽車產品”與“汽車制造”技術路線圖,圍繞1個產業總體、5大技術群和26個專題領域展開。

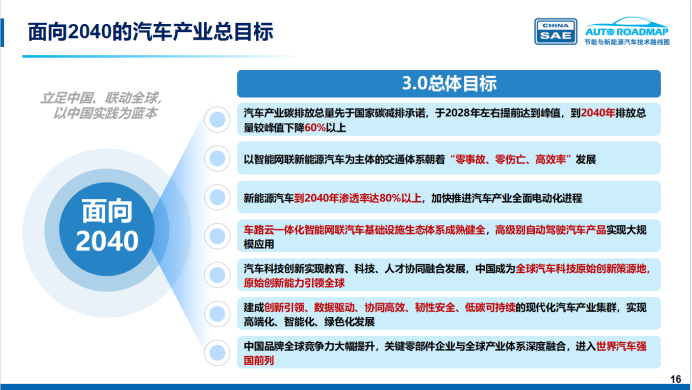

面向2040:

28年達峰、新能源滲透率8成以上

《路線圖3.0》創造性地提出了面向2040年我國汽車行業總目標,這既是《路線圖3.0》的總體目標,更是進軍未來的“號角”。

張進華在大會上這樣介紹《路線圖3.0》的七大總體目標:“汽車產業碳排放總量先于國家碳減排承諾,于2028年左右提前達到峰值,到2040年排放總量較峰值下降60%以上;以智能網聯新能源汽車為主體的交通體系朝著‘零事故、零傷亡、高效率’發展;新能源汽車到2040年滲透率達80%以上,加快推進汽車產業全面電動化進程;車路云一體化智能網聯汽車基礎設施生態體系成熟健全,高級別自動駕駛汽車產品實現大規模應用;汽車科技創新實現教育、科技、人才協同融合發展,中國成為全球汽車科技原始創新策源地,原始創新能力引領全球;建成創新引領、數據驅動、協同高效、韌性安全、低碳可持續的現代化汽車產業集群,實現高端化、智能化、綠色化發展;中國品牌全球競爭力大幅提升,關鍵零部件企業與全球產業體系深度融合,進入世界汽車強國前列。”

而在此之下5大技術群路線的判斷,是對5-15年尺度的未來“劃重點”。

節能技術群:未來5-15年,

內燃機仍將是汽車的重要動力來源

節能技術群方面的判斷認為,應推進節能低碳多路徑并舉發展,未來5-15年,內燃機仍將是汽車的重要動力來源。到2040年,含內燃機乘用車(HEV、PHEV、REEV)銷量在乘用車新車銷量中的比例仍將有三分之一左右;到2035年,傳統能源乘用車實現全面混動化;到2040年,混合動力汽車在傳統能源商用車新車占比將超過65%,低碳零碳商用車的滲透率也將達到15%以上。

“節能技術群的總體目標非常明確,即通過系統性的技術革新,為汽車產業在2060年前實現碳中和奠定堅實基礎。為了實現這一總目標,我們為乘用車和商用車規劃了清晰且差異化的技術路徑。”中國汽車工程學會監事長、中國汽車工程研究院股份有限公司原董事長,節能技術群召集人李開國告訴記者,“對于乘用車,我們的核心策略是‘動力升級,混動是重點’。對于商用車,由于應用場景復雜,我們采取‘多動力并存’的務實路徑。”

據張進華介紹,在本領域中,汽車節能技術將向動力來源多元化、能源效率最大化、控制方式智能化方向發展。高效動力系統迭代升級將推動熱效率進一步突破,混動專用發動機最高熱效率可達48%;零碳燃料與傳統能源互補支撐多元動力體系并行發展;多材料混合結構集成設計與新材料應用深化輕量化發展;智能技術賦能將促進能量管理全局動態優化。預計到2040年,傳統能源乘用車新車平均燃料消耗量將達到3.5L/100km。

“我想特別強調一個本次路線圖的新增關鍵指標——乘用車和商用車平均碳排放強度。這是一個核心修訂亮點,首次設立了明確的碳排下降目標:到2040年,乘用車平均碳排放強度要比2024年下降60%,重型長途牽引車(49t)新車平均碳排放強度下降41%。”李開國告訴記者,“這個指標的科學性體現在采用熱值折算法,將電力消耗也折算為碳排放量。這意味著,我們對純電動車、插電混動車的評價不再只看電耗或油耗,而是統一到了一個更終極的‘碳’的尺度上。”

新能源技術群:未來5-15年,

新能源汽車成為汽車市場主流產品

新能源技術群方面判斷“未來5-15年,新能源汽車成為汽車市場主流產品”,堅持電動化戰略方向不動搖。

從產品角度來看,預計2040年,新能源乘用車滲透率達到85%以上,其中BEV占80%;新能源商用車的應用場景將從當前的城市、短途場景不斷拓展至中長途場景,到2040年,新能源商用車滲透率達到75%左右;到2040年,燃料電池汽車將實現從當前的萬輛提升至十萬輛、百萬輛的階梯式突破,總體規模達到400萬輛以上。

智能網聯技術路線群:

未來5-15年,智能網聯汽車

進入市場化發展快車道

智能網聯技術路線群方面判斷未來5-15年,智能網聯汽車進入市場化發展快車道。預計基于AI的端到端架構和支持模仿/強化學習的數據閉環將成為智能駕駛主流解決方案,并將進一步實現可解釋、可進化,疊加可實現全方位情境感知和跨生態全局交互的全面認知智能座艙,汽車將轉型為“智能移動空間”。車路云一體化的智能網聯技術日益成熟,網聯協同應用場景沿著“輔助信息交互-協同感知-協同決策控制”的路徑縱深發展,場景覆蓋度、安全可靠性不斷提升,與單車智能協同支撐無人駕駛大規模安全應用。

從具體產品形態及滲透率角度看,預計2030年,L2級及以上智能網聯乘用車在新車中全面普及,L2級及以上智能網聯商用車新車市場滲透率將在2030、2035年分別超過50%、85%;具備L3/L4級功能的智能網聯乘用車在2035年達到70%以上;具備L4級功能智能網聯商用車在2035年超過35%;具備L4級功能的自動駕駛營運車輛新車銷量在2030、2035年分別實現十萬輛級/百萬輛級規模;到2040年,L4級在智能網聯汽車新車中全面普及,L5級智能網聯汽車開始進入市場。

共性支撐技術群:未來5-15年,

共性支撐技術將向智能化、集成化、跨域融合轉型

共性支撐技術群判斷認為,未來5-15年,共性支撐技術將向智能化、集成化、跨域融合轉型。智能底盤將向著形態多元化、部件線控化、控制智能化的方向升級,電子電氣架構向功能架構集中化、硬件架構模塊化、軟件架構服務化方向發展,汽車芯片技術將朝高性能、高集成度、低功耗方向演進,車用操作系統將向一體化融合邁進,支撐形成開源開放、軟硬芯垂直整合的生態體系。

智能制造技術群:2040年,

全面支撐汽車制造智能化轉型

汽車制造技術路線圖首次與汽車產品技術路線圖并立也成為此次《路線圖3.0》的一大看點。智能制造技術群首創“汽車智能制造發展水平分級方法”以及實施方法論。在參照并符合國家智能制造的整體架構與標準的基礎上,充分考慮汽車產業的特殊性,對汽車智能制造的總體水平以及各領域的發展狀況進行全面、客觀、精準的分級、分析和落地指引。

“汽車智能制造的總體目標包括四方面:一是提質、增效、降本、低碳,這是本質追求。二是制造全過程各環節一體化打通,這是前進方向。三是建設智能制造生態,這是基本形態。四是支撐‘新汽車’打造與升級,這是最終目的。”世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席,清華大學車輛學院教授、汽車產業與技術戰略研究院院長,《路線圖3.0》專家咨詢委員會委員、智能制造技術群召集人趙福全告訴記者。

根據該領域預測,汽車智能制造生態也將重塑產業分工、合作關系及商業模式;行業將出現滿足用戶個性化需求的“新汽車”。“新汽車”的正式提出無疑引起了行業的極大關注。“路線圖以‘新汽車’來表征全新的汽車產品,并將其定義為:基于數據、具有自進化能力、承載智能移動空間的新物種,這充分彰顯了‘新汽車’與傳統汽車的本質區別。由此出發,汽車智能制造技術路線圖描述的就是,如何打造‘新汽車’的創新體系、相關技術以及方法論。”趙福全指出。

此外,《路線圖3.0》從綠色低碳可持續發展、安全高效智慧出行、跨界經濟融合發展、和諧友好汽車社會四個方面,提出了汽車產業未來的社會愿景,從新技術、新產品、新產業、新生態、新格局等五大維度提出產業發展愿景。

據了解,中國汽車工程學會于 2023 年 12 月正式啟動路線圖 3.0 的修訂工作,組織來自汽車、能源、交通、材料、通信、人工智能等領域的 2000 余位國內外專家參與其中,歷時 18 個月,歷經 200 多場專題培訓會、專家研討會、組間協調會、集中審稿會的充分研究與系統論證得以最終完成。

《路線圖3.0》的發布提出了面向“十五五”及未來15年的汽車產業發展愿景、總體目標與技術路徑,將為我國汽車技術創新與產業發展提供全局性、系統性的行動指南,也將為全球汽車產業的轉型升級貢獻中國智慧。

來源:中國汽車報